Solidarité

Sur le Miralda, j’ai découvert le sens du mot solidarité. J’avais 22 ans

_______________

— Lieutenant, venez, s’il vous plaît. On a un pêcheur droit devant.

Un pêcheur ? Aussi loin des côtes ? C’est curieux. Nous sommes en route depuis Singapour vers la Corée et nous sommes en pleine Mer de Chine à mi-chemin entre le Vietnam et les Philippines. Il nous faudra encore deux jours avant d’arriver par le travers de Taiwan.

Je m’arrache à mes calculs journaliers du point de midi à regret. Naviguer au grand large, cela permet de ne pas être dérangé et de pouvoir conduire tous ces calculs tranquillement. La méridienne signifie faire la sieste pour certains. Sur les passerelles, c’est le nom donné au point de midi, réalisé la plupart du temps grâce à une observation à l’aide d’un sextant de la hauteur du soleil à son apogée au-dessus de l’horizon. On en déduit directement la latitude sur laquelle se trouve le navire… Cette observation engendre la détermination d’une position et tous les calculs de moyenne quotidienne en vitesse, consommation, heure estimée d’arrivée…

Moins dilettante que la sieste… Et ce d’autant plus que Fille, le capitaine, est un homme pointilleux, exigeant, n’acceptant aucune rayure sur le journal de navigation sur lequel je dois reporter les résultats quotidiens de ces calculs… Les marottes de cet homme me font penser aux gens qui craignent de ne pas être suffisamment exemplaire, infaillible ou respectable… Du haut de mes vingt-deux ans, je suis souvent maladroit pour mettre des mots sur mes ressentis. Ces exigences tatillonnes me semblent superfues. Il a les diplômes, le passé inhabituel de légionnaire, la stature physique car c’est un homme imposant bien plus grand que moi, le crâne rasé, le visage glabre et sculpté par l’effort physique. Je le redoute comme un caporal respecté dans le combat. Comme nombre de mes congénères, je porte des jugements hâtifs sur les hommes sans avoir connaissance de leur vécu, leurs mérites et leur parcours.

Sur ce pétrolier, la table à carte est dans une pièce à l’arrière de la passerelle, la « chambre à cartes ». De nuit, c’est commode car cela permet d’éclairer la table à carte sans compromettre l’obscurité de la passerelle nécessaire à la veille du second maître. Par contre, les jours de navigation dans des passages à fort trafic, cela oblige à faire des allers retours fastidieux entre la passerelle et la table à carte.

Ce n’est pas la configuration que je préfère. D’autant que cela crée une sorte de distance entre le second maître et moi-même. J’ai déjà bien souvent quelques difficultés en tant que jeune officier chef de quart à devoir donner des ordres à des matelots bien plus âgés et expérimentés que moi.

Je rejoins le second maître qui me tend sa paire de jumelles. Au premier coup d’œil, je pressens qu’il y a quelque chose d’inhabituel. Nous en sommes encore loin, mais je vois bien trop de monde sur le pont de ce petit bateau ! Comment peuvent-ils travailler en étant si nombreux ? Je ne me pose pas plus de questions et je vais au pilote automatique pour modifier notre cap de quelques degrés afin de passer dans son sillage. En cas de route conflictuelle avec un pêcheur, et quelle que soit la dimension respective des navires, la règle est de donner la priorité aux pêcheurs souvent entravés dans leurs manœuvres par le matériel de pêche qu’il traînent.

Le temps est magnifique. Le soleil plombe sur une mer peu agitée et fait tellement briller l’horizon dans une petite brume de chaleur qu’il est difficile de l’apercevoir. Je pense à un bulletin météo lu récemment sur la fréquence des typhons en Mer de Chine à cette période de l’année. On n’est jamais à l’abri d’un « coup de pot » !

Quitte à être dérangé dans ma besogne quotidienne du point de midi, j’en profite pour me bourrer une pipe et prendre le temps de vivre l’instant.

Je m’évade dans mes pensées sans trop surveiller ce bateau pêcheur. Inconsciemment je me repose sur la rigueur du second maître capable de passer les quatre heures du quart sans moufter, debout, raide comme un « i », refusant l’usage de la confortable chaise de pilote que je lui ai proposée pour les longs quarts de nuit au grand large sans jamais rien à voir. Il a raison. Au grand large, on ne voit rien… sauf quand un navire improbable au milieu de ces immensités aquatiques nous impose de modifier notre cap pour éviter la collision dramatique. La loi de Murphy ! Nous sommes parfois deux navires à des centaines de nautiques et sans cette précieuse altération de cap, nous pourrions entrer en collision !

— Lieutenant ? Vous voulez que je vire à bâbord ?

Je sors de mon nuage pour voir que ce satané bateau de pêche a viré de bord et il est revenu vers notre ligne de foi1… Un peu agacé, avec la patience d’un chat qui se brûle, je donne une pichenette sur le pilote automatique pour virer une seconde fois dans le sillage du pêcheur !

À croire qu’ils font exprès de nous casser les pieds, forts de la priorité de manœuvre que leurs donnent les règles de barre !

Je jette un coup d’œil dans les jumelles du second maître que je ne lui avais pas restituées. C’est complètement stupide d’être aussi nombreux sur le pont d’un bateau de pêche aussi modeste pour travailler ! Malgré mon jeune âge, j’ai l’arrogance des hommes forts d’une certaine culture qui se juge plus performante… Ces asiatiques sont ridicules d’être aussi nombreux sur un pont de pêche !

Ma pipe s’est pratiquement éteinte. Je la rallume en mettant mes mains en forme de vasque pour protéger la flamme du vent… Même si aujourd’hui il n’y a pas un souffle de vent.

Je vois le bateau virer pour revenir vers notre axe de navigation. Ces marins pêcheurs sont décidément pénibles ! Il me vient alors à l’idée qu’ils doivent avoir des raisons de techniques de pêche pour changer de cap régulièrement et que si je reste sur mon cap actuel, tout ira bien… puisque probablement il va virer à nouveau.

Le pêcheur n’effectue pas le changement de cap escompté !

— Lieutenant ? Vous ne virez pas ?

Avec les jumelles, je commence à discerner sur le pont de ce bateau des hommes qui manipulent un grand drap blanc. Je comprends soudain. Ce ne sont pas des pêcheurs. Ces hommes attirent notre attention pour que nous leur portions assistance et ils viraient pour revenir sur notre route intentionnellement.

— On maintient le cap pour passer près d’eux.

Sobre, il ne répond pas. Il tend la main pour récupérer ses jumelles.

Mon esprit se met en ébullition. Que devrai-je faire si c’est une situation d’assistance à personnes en mer ? Nous filons 14 nœuds. Vu notre inertie… Il me vient à l’esprit que c’est une situation d’école pour l’application de la manœuvre de Boutakoff2. Sauf que je ne l’ai jamais appliquée que sur des embarcations légères pour les exercices de l’école d’apprentissage maritime du Havre. Avec un pétrolier de 220.000 tonnes, c’est une autre affaire. Toutefois, c’est l’évidence : si je veux leur porter assistance, c’est la bonne manœuvre !

Je cherche mes jumelles des yeux en vain. Cela m’agace de les chercher.

— Tu permets ?

Je lui reprends ses jumelles. Nous ne sommes plus qu’à quelques encablures d’eux. Je les vois agiter frénétiquement leur drap blanc. Je commence à percevoir des expressions souffrantes, des gestes faits dans une forme de désespoir. Il y a des silhouettes féminines, des enfants et je vois à l’avant une silhouette qui est une personne âgée, à n’y pas manquer.

— Merde ! Prends la barre en manuel.

Je fouille mon esprit pour me souvenir des détails de la manœuvre de Boutakoff.

— Bâbord, cinq degrés… Reviens un peu… Bouge plus !

Je cours au bout de l’aileron. Sur ces tankers, les passerelles sont larges et du bout d’un aileron à l’autre, il y a de quoi piquer un sprint ! Nous passons à moins de cinquante mètres d’eux. Ils hurlent « Help ! » et agitent leur drap blanc désespérément.

Dès que arrivons par leur travers, je reviens au chadburn3 et je stoppe les machines, les yeux rivés sur ma montre. Je n’ai pas de chronomètre. Il me faut mémoriser l’heure exacte du moment où nous sommes passés par leur travers.

— La barre à bâbord toute. Cap 350.

Le téléphone sonne. C’est l’officier de quart à la machine qui s’inquiète de ce qui peut motiver un arrêt soudain des machines alors que nous sommes en route au large. J’aurais dû le prévenir.

— Oui ?

— Qu’est-ce qui se passe là-haut

— Écoute, j’ai pas le temps. Je t’expliquerai plus tard.

L’absence de vent et l’arrêt du ronronnement des turbines de propulsion créent un silence paradoxal. Nous les entendons hurler leurs appels de détresse d’autant mieux.

Ce silence relatif paradoxal n’échappe à personne. Nous entendons quelques membres d’équipage sur le pont ou dans les coursives pousser quelques interpellations pour faire part de leur surprise de sentir soudain les machines stoppées en pleine mer.

— 45º tribord !

— 45 tribord…

Le tonton, mon « beau » légionnaire, déboule comme une furie à la passerelle.

— Mais qu’est-ce que vous foutez ?

Je reste concentré sur ma montre pour faire proprement mon Boutakoff.

— Commandant, nous avons une assistance à personne en danger en mer… J’ai commencé un Boutakoff.

— C’est quoi, ces conneries ?

Les hommes d’équipage arrivent les uns après les autres à la passerelle ou sur les ailerons, suivant qu’ils sont officiers ou membres d’équipage. Un brouhaha s’installe et remplace le cri de nos supposés pêcheurs.

— Cap 180° !

— 180, lieutenant !

Je sens le tonton en effervescence, partagé entre l’envie de stopper mon Boutakoff et le regard de l’équipage présent à la passerelle et sur les ailerons qui jugeraient mal de ne pas poursuivre une assistance à personne en danger en mer.

— Bon sang ! Vous ne pouviez pas m’appeler avant de commencer ce satané Boutakoff !!!

— On pensait que c’étaient des pêcheurs. Ce n’est qu’en s’approchant que nous avons compris que c’était une détresse en mer. Je n’avais plus le temps de vous appeler.

— La barre à tribord 10º.

— À tribord, 10…

— Détresse en mer ? Foutaise ! Vraiment, vous m’emmerdez !!! Je prends la manœuvre.

Étant soulagé de cette charge d’attention et de cette responsabilité, je retourne au bout de l’aileron pour voir le bateau. Ils continuent de crier et de gesticuler. J’en vois quelques-uns qui s’étreignent et s’embrassent. Quelques enfants se sont réunis dans les parties supérieures du bateau et nous font des grands gestes.

Nous avons quasiment perdu notre erre4 et le pétrolier revient doucement au vent du bateau de pêche.

— Appelle le bosco5, qu’ils envoient des aussières6 aux gnacoués !

Les hommes d’équipage courent sur le pont pour établir des aussières. J’entends le bosco qui hurle des ordres… Habituellement pour les manœuvres, l’usage de talkies-walkies s’impose sur un navire de cette taille. Tout le monde agit en sachant qu’il faut improviser et comprendre à demi-mot.

François Mingant, le bosco, est un homme imposant. Il respire une sorte de force tranquille et une bonhomie souriante. Les hommes le suivent avec naturel sans qu’il développe la moindre manifestation d’autorité.

Sous le vent de ce pétrolier d’autant plus haut au-dessus de sa flottaison que nous ne sommes pas chargés, nous offrons une mer calme à nos « pêcheurs ». Le pont du pétrolier est à plus de dix mètres au-dessus de la mer… Ils semblent être des fétus de paille sur ce bateau de moins de vingt mètres en comparaison au mastodonte qui mesure presque quatre cents mètres de long. Nous les toisons du haut d’une muraille imposante… Les quelques hommes du bateau de pêche ont établi les aussières sur la poupe et la proue.

Ils ont cessé de se démener. Tous les regards se lèvent vers nous, plein d’espoir. Rien ne leur prouve que notre équipage leur assurera la survie. Seuls quelques hommes continuent d’écoper de l’eau dans la cale.

Je suis frappé par leur silence. La façon dont ils attendent notre réaction est chargée d’une sorte de fatalisme. Ils n’implorent pas. Tout ce qui est en train de se jouer est entendu pour les hommes d’un côté comme de l’autre.

Fille charge Mingant d’établir une échelle de pilote pour pouvoir descendre. Chose faite, il ordonne à un de mes collègues chef de quart et à moi-même d’aller évaluer la situation dans le bateau. Bernard vit comme moi à Saint-Malo, à quelques rues de chez mes beaux-parents dans le quartier de Marville et nous nous connaissons bien.

Comme nous mettons les pieds sur le pont du bateau, nos sourires complices échangés en franchissant le bastingage se sont évanouis. Nous réalisons la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent. Le bateau est en très mauvais état. Le fait de devoir écoper en permanence pour ne pas sombrer crée une tension palpable. Ils sont de toute évidence sous-alimentés et déshydratés. Un des hommes, d’un âge respectable, bafouille le français. Quelques-uns parlent anglais tout à fait convenablement. Ils répondent à nos questions très sobrement. Dignement. Mais ils ne formulent plus leur demande d’assistance. Tout est dans leur regard… Je suis bouleversé.

Bernard descend dans la cale. Quand il en ressort, je comprend à son expression que la situation est préoccupante.

— Ils ont une voie d’eau à l’arrière, au niveau de la ligne d’arbre. Je ne vois pas comment on pourrait colmater la brèche.

Nous remontons sur le pont du pétrolier et nous rapportons ce que nous avons constaté, notamment concernant l’état de cette voie d’eau.

Les hommes d’équipage commentent et donnent leur point de vue dans un brouhaha tel que les officiers supérieurs du navire s’écartent pour se concerter. Nous, les chefs de quart machine et pont, échangeons des regards en condamnant cet aparté suspect. La discussion s’envenime entre le tonton et le chef mécanicien. Il y a des éclats de voix, des index menaçants et des regards sévères… Dans un geste d’humeur, le second capitaine Guéguen retourne vers le château. C’est un homme ombrageux, un peu taciturne mais très attentif aux hommes dont il doit gérer le quotidien. Manifestement, ils sont en désaccord mais en tant que second capitaine, il a un devoir de réserve.

Sans prendre le temps de se rapprocher de nous, le tonton hurle de leur descendre du gasoil, des vivres et de l’eau douce… et de nous dépêcher.

— Nous n’avons que trop perdu de temps !

Puis il tourne les talons à son tour pour suivre le second capitaine.

Passés un moment de consternation, tous les hommes présents sur le pont, membres d’équipage et officiers, expriment leur indignation. Nous savons tous que nous sommes en pleine période de cyclone et que les abandonner sur ce bateau revient probablement à les condamner à court terme.

Nous ne pouvons nous empêcher de leur jeter quelques regards par-dessus le bastingage et de toutes évidences, ils comprennent que leurs espoirs de sauvetage semblent compromis. Les éclats de voix, le temps que cela prend.

Le chef mécanicien Perrini se joint à nous pour nous faire part de sa désapprobation de la décision du commandant. Petit homme sec et nerveux, c’est un corse toujours plein de verve et de rébellion. C’est aussi un officier expérimenté que les hommes apprécient pour sa nature spontanée et sans détour. Rapidement, nous convenons que nous sommes en droit d’exiger de secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants. Nous formons une délégation d’officiers pour soumettre notre refus au tonton et nous nous sentons d’autant plus fondés que le chef mécanicien se joint à nous.

Parvenus dans son bureau, nous nous attendions à une forte réaction et nous n’avons pas été déçus. Tous les arguments détestables sont évoqués. Les objectifs économiques de la compagnie maritime incompatibles avec des opérations de sauvetage. Le mépris pour ces Vietnamiens dont nous n’aurions que faire, les risques de maladie, les problèmes avec les autorités locales à destination.

Pour s’opposer à cette tornade tonitruante, nous nous abritons derrière la seule application du droit maritime dans le cas de non-assistance à personne en danger en mer car nous savons que c’est un argument difficilement contestable. Perrini lui tient tête et le ton monte. Fort de la détermination du chef mécanicien qui n’est pas homme à s’en laisser conter, nous faisons bloc. Nous sommes plusieurs à menacer de dénoncer cette non-assistance aux autorités maritimes.

Nous ne savions pas que cet événement serait malheureusement le début d’une longue série de boat-people en Mer de Chine.

Le tonton est piégé. Il sait que ne pas leur porter assistance est une infraction. Mais il a déjà l’esprit toutes les conséquences administratives, sanitaires et opérationnelles. Il tourne notre demande en dérision et nous traite par le mépris, laisse entendre quelques rétorsions… Cet homme puissant, sa carrure et son allure de guerrier, ses éclats de voix de Stentor, tout contribuait à baisser les yeux, renoncer, se soumettre…

Je sens que sa colère est aussi liée au fait que les abandonner est insupportable humainement.

Puis le Second capitaine Guéguen qui avait disparu dans sa cabine nous rejoint dans la volonté de secourir ces hommes.

Désavoué par la majorité des officiers, sans prise de position claire pour les autres, contraint de se rendre à l’évidence de l’impératif de les secourir, il n’a pas d’autre choix que de se résigner.

— Guéguen, puisque vous approuvez cette connerie, faites le nécessaire.

Guéguen nous fait signe de quitter le bureau du tonton et reste encore quelques instants avec lui. Perrini reste ostensiblement sur le pas de la porte pour écouter ce que ces hommes ont à se dire. Ces deux-là doivent trouver le terrain d’entente pour continuer de mener ce navire avec discernement.

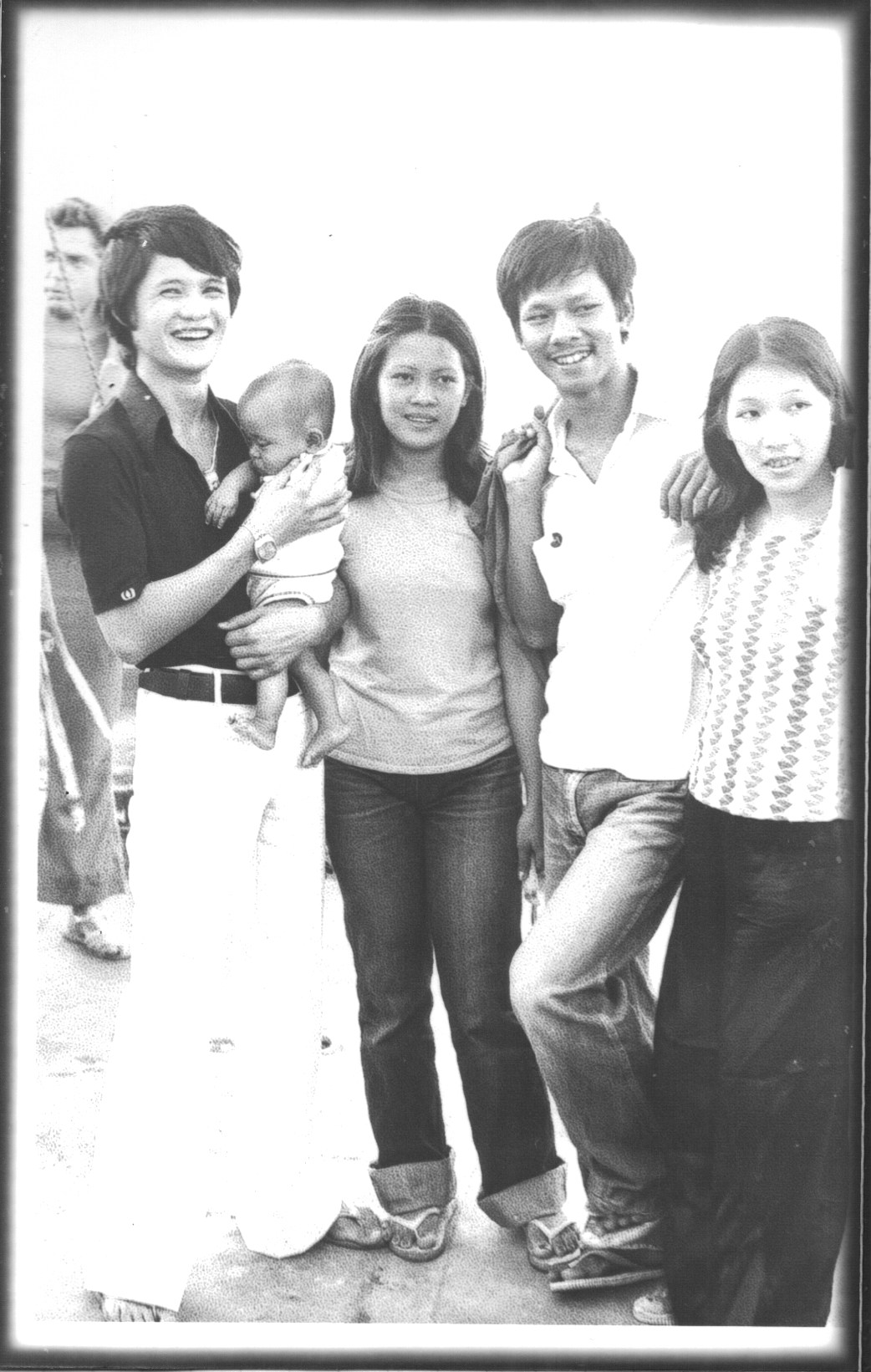

Nous retournons sur le pont et nous commençons à aider les vietnamiens à monter l’échelle de pilote. Mingant se charge avec quelques hommes de monter leurs maigres colis d’effets personnels…

Au fur et à mesure qu’ils arrivent sur le pont, ils laissent aller leurs émotions. La plupart d’entre eux passent du rire aux pleurs. Les mains jointes en prière, ils ne cessent de remercier.

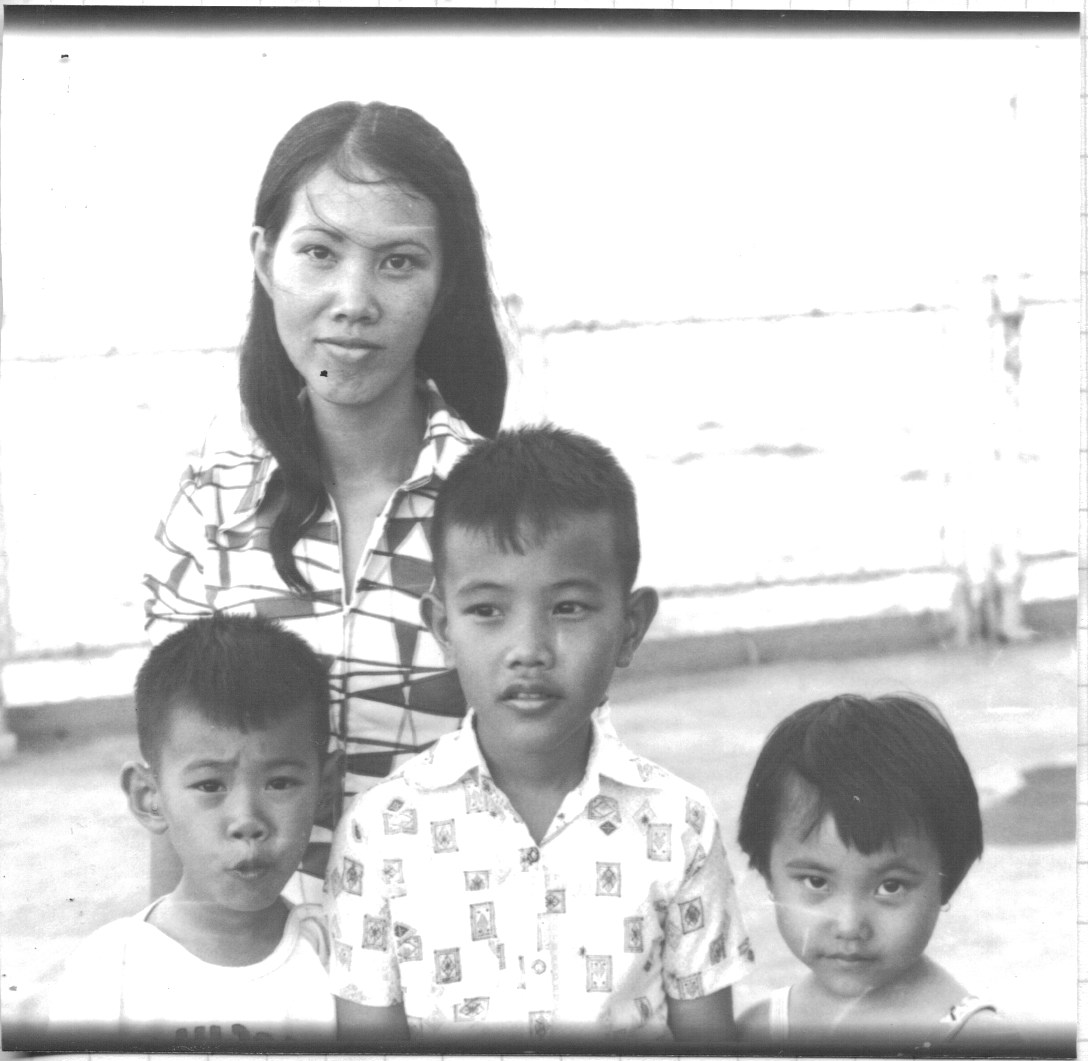

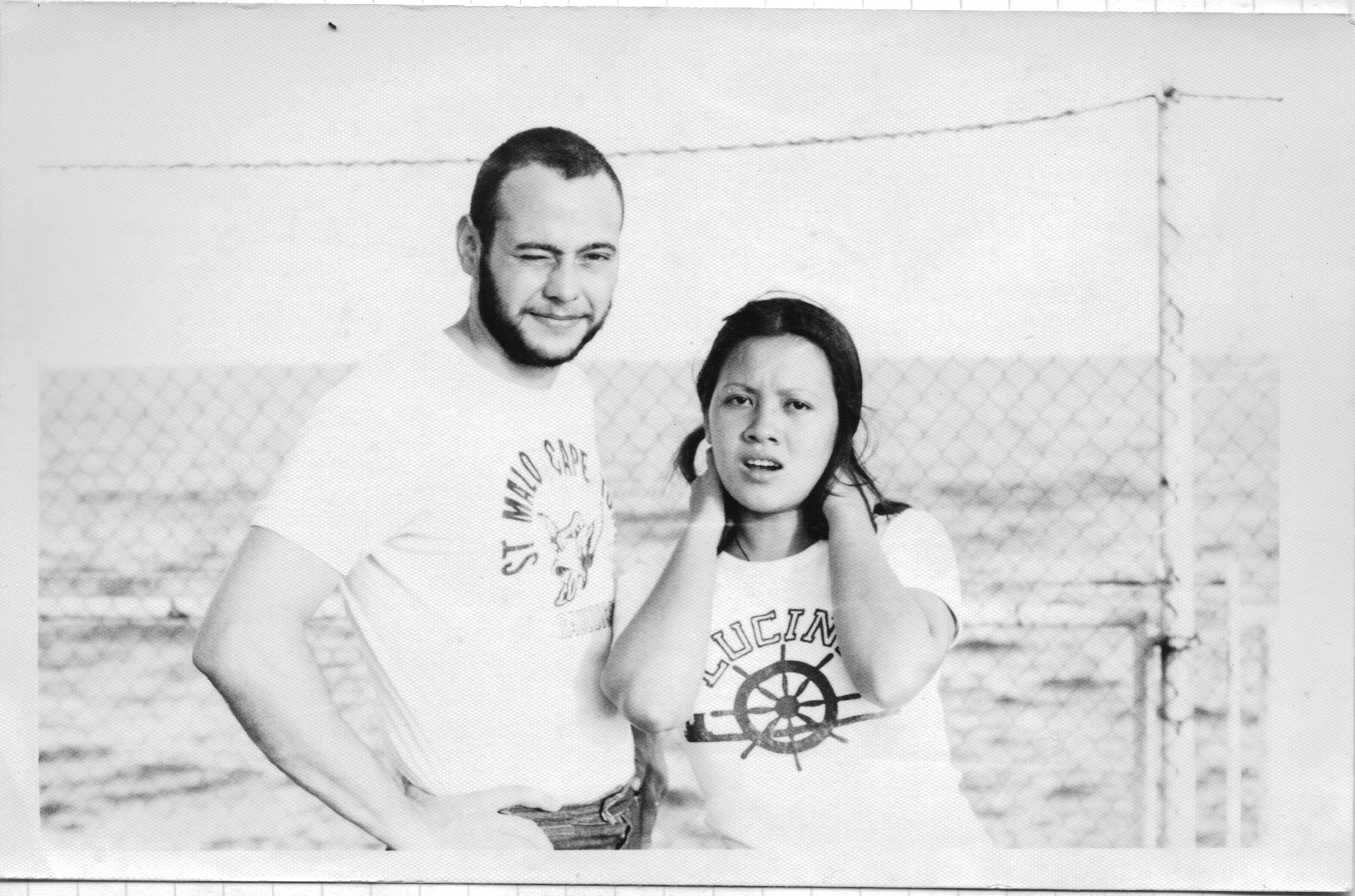

Nous sommes stupéfaits : ils étaient soixante et onze sur ce petit bateau de pêche ! Avec une majorité de femmes et d’enfants… Certains sont blessés, une des femmes, une jeune Kim est enceinte.

Pendant qu’ils montaient à bord, j’ai multiplié les photos. Mon appareil photo était chargé avec une pellicule en couleur que je ne pourrais pas développer à bord. Il me faudra attendre d’avoir débarqué pour voir si j’ai réussi à saisir l’émotion de cet instant.

1axe longitudinal d’un navire ou d’un aéronef.

2La manœuvre d’homme à la mer dont le nom provient de l’amiral Boutakov qui est une procédure de repêchage utilisée en marine lorsqu’un homme est tombé d’une embarcation. Elle permet aussi de pouvoir revenir sur une position en ayant résorber la vitesse du bateau indépendamment des problèmes de dérive.

3Sur un navire, appareil servant à transmettre les ordres de régime de propulsion de la passerelle aux machines.

4terme de marine signifiant la vitesse d’un navire.

5Maître d’équipage. Sur les navires, le bosco encadre le travail de tous les matelots travaillant sur le pont. Équivalent du contremaître dans les univers non maritimes.

6gros cordage employé pour l’amarrage et le remorquage.

Les heures ont passé depuis que nous les avions aperçus à l’horizon sur notre route. Avant que le soleil ne se couche et que nous reprenions notre route vers la Corée, nous décidons de faire le nécessaire pour que le navire sombre rapidement assez d’éviter qu’il ne représente un obstacle dérivant de nuit. Le second capitaine prend la manœuvre pour éperonner le bateau de pêche avec le bulbe du pétrolier. Tandis que le soleil se couche, nous observons avec nos nouveaux passagers le bateau disparaître dans les eaux de la Mer de Chine. Depuis combien de temps étaient-ils à bord de ce bateau ? Je ne peux m’empêcher de penser qu’ils doivent avoir à l’esprit qu’ils auraient pu disparaître avec lui.

La fatigue, les émotions, les conflits dignes d’une mutinerie romanesque. Tout et un chacun est dans une recherche d’apaisement avec la conscience d’avoir vécu un moment rare.

Seul le cuisinier du bord se lamente : De vingt-cinq bouches à nourrir, il va devoir en satisfaire pratiquement une centaine !

Le tonton ne se lamente pas et se garde bien de tout commentaire. Tout le temps du souper au carré des officiers, il fulmine sans dire un mot, les dents serrées, la mâchoire en perpétuelle mouvement, préoccupé par les problèmes que leur présence à bord va entraîner, les reproches qu’il recevra probablement de la part de la compagnie.

Les agents du service général répartissent nos nouveaux amis vietnamiens tant bien que mal dans les pièces disponibles, bibliothèque, salle de sport, réfectoires, et tâchent de leur fournir de quoi se confectionner des couchages.

Je dois reprendre mon quart à minuit et je ne parviens pas à trouver le sommeil.

Le lendemain, les Vietnamiens constituent une délégation d’hommes chargés de rencontrer le commandant du navire pour exprimer leur gratitude. Ils refusent d’être des naufragés simplement hébergés. Ils tiennent à se mettre au service de l’équipage.

Pendant les jours qui suivirent, certaines femmes se sont mises à la disposition du cuisinier. Lui qui craignait le pire, n’a jamais été autant assisté, entouré, quasi adulé ! Nous découvrons des plats asiatiques même si les ingrédients du bord ne s’y prêtent pas beaucoup… C’est la façon d’accommoder les aliments qui est différente et qui me ravit. Les femmes qui ne sont pas en cuisine assurent une propreté impeccable des aménagements. Les hommes, bien moins nombreux, ont proposé leurs services à la machine. Deux d’entre eux sont mécaniciens et se chargent de travaux de remise en état de pompes qui attendaient quelques indisponibilités de planning pour être faits.

Pour cet embarquement, j’étais de nouveau affecté à l’infirmerie. Il m’appartenait donc de soigner leurs blessures dont une brûlure sévère d’un jeune enfant qui s’est assis sur l’échappement du bateau de pêche. Il y a parmi eux un certain Huong, jeune étudiant en pharmacie qui m’apportait une compétence précieuse.

Concernant mes photos, une idée me trotte dans la tête. Nous avons appris que notre situation était évoquée par les informations en France, tant dans les journaux qu’à la télévision. Si je parvenais à vendre ces clichés à un journal ou un magazine, cela offrirait à nos réfugiés une enveloppe qui leur serait bien utile. Je parviens à contacter par télégramme mon ami ethnologue Georges Lefeuvre qui a régulièrement financé ses expéditions en vendant des clichés à la presse. Il a donc un carnet d’adresses précieux et il me donne les coordonnées de ceux qu’il verrait bien intéressés par un tel événement.

Avant d’arriver à notre destination, le commandant Fille doit déclarer la présence de ces soixante et onze personnes qui n’avaient pour la plupart d’entre elles ni passeport, ni carnet de vaccinations ! Les autorités coréennes signifient immédiatement leur hostilité à l’accueil des Vietnamiens. Ils refusent même tout transfert de quelque personne que ce soit sur le sol coréen vers des avions à destination de la France. Ni nos réfugiés, ni même les membres d’équipage qui devaient être relevés à l’arrivée à Ulsan pour partir en congés et rejoindre leur famille ! L’intérêt de la compagnie est évidemment que ces réfugiés soient pris en charge par les autorités. La non-assistance à personne en danger en mer n’implique pas de devoir les héberger ad vitam aeternam… Depuis le jour où nous avons recueilli ces Vietnamiens, le tonton multiplie les échanges de messages avec la compagnie afin qu’elle puisse intervenir auprès des services diplomatiques français pour trouver une solution. Ces personnes étant désormais sur un navire battant pavillon français sont… de fait sur le territoire français.

L’officier radio Colin est débordé. Dans son local radio il règne une odeur de tabac épouvantable. Il fume en permanence, allumant la prochaine cigarette avec la précédente avant de l’écraser. Ses cendriers débordent perpétuellement. C’est un petit homme avec une chevelure grisonnante abondante, toujours coiffé avec un pétard. Il ne respire pas la santé avec son teint cireux, ses gros sourcils broussailleux et son éternelle barbe de trois jours. Il y a tous les messages avec la compagnie qui se font en morse. Bien des membres de l’équipage veulent aussi en envoyer à leur famille, s’offrir un appel en BLU avec leur épouse, surtout ceux qui devaient rentrer chez eux et dont le débarquement à Ulsan est compromis.

Les autorités coréennes restent insensibles à la situation humanitaire et sanitaire. A notre arrivée à Ulsan, nous sommes contraints d’aller mouiller à l’écart pour y rester en quarantaine sanitaire. Nous sommes approvisionnés en nourriture et en vaccins. Nous devons nous engager sur l’honneur que chacun d’entre eux aura été vacciné. L’infirmerie est transformée en centre de vaccination ! L’ami Huong a heureusement une idée assez précise des bons gestes et des précautions à prendre pour administrer ces vaccins.

La vie au mouillage en rade d’Ulsan donne la sensation que notre situation s’embourbe. Le tonton garde une humeur sombre car il subit des pressions de la part de la compagnie pour laquelle cette situation devient ingérable. Quarantaine, cela sous-entend quarante jours, un mois et demi… Les plus contrariés sont ceux d’entre nous qui ne peuvent partir en congés et retrouver leur famille d’autant que nous sommes tous bloqués à bord pour la durée de la quarantaine sanitaire.

Le tonton décide de faire un exercice d’évacuation. Cela donne l’opportunité d’avoir tout l’équipage et les Vietnamiens réunis sur le pont pour faire des photos, en noir et blanc cette fois. Nous avons un petit laboratoire photo à bord, ce qui me permettra de donner des photos à tout ce petit monde avant que nous ne débarquions. Pour les photos de groupe, nous utilisons le panneau que l’on place à l’échelle de coupée pendant les escales pour informer de l’heure prévue d’appareillage et de la destination. Compte tenu des circonstances, nous écrivons que le Miralda appareillera le jour « J » vers une destination inconnue.

J’ai appris quelques rudiments de vietnamien. Si la grammaire semble somme toute assez simple, le vocabulaire et surtout la prononciation des mots sont extrêmement difficiles. A défaut de vraiment progresser, je déclenche de belles hilarités quand je m’applique à faire quelques phrases simples.

Peu à peu, les langues se délient. Ils nous racontent le Vietnam, la fin de la domination française en Indochine, la fracture du pays entre communisme et présence américaine, cette guerre interminable qui est officiellement finie depuis le retrait des Américains en 1973 mais qui se poursuit de façon insidieuse aux frontières du Cambodge et du Laos. Les hommes impliqués dans les combats ne reviennent pas sans que les familles n’aient aucun moyen de savoir s’ils sont toujours en vie. Ce qui explique qu’il y a aussi peu d’hommes adultes, si ce n’est quelques hommes âgés.

Je prends conscience de la chance immense d’être né et d’avoir vécu sans avoir été confronté à la guerre, ses violences, ses deuils et l’obligation de devoir tout quitter pour fuir la folie des ceux qui se disputent le monde pour des raisons politiques, économiques… dans lesquelles se jouent des soifs de pouvoir abjectes et invraisemblables, ou des luttes entre communautés religieuses car chacun est persuadé d’avoir le « bon » Dieu d’amour, quitte à massacrer quelques infidèles.

Je prends surtout conscience de mes naïvetés, de ma perception du monde idéalisée.

Courage

Les autorités coréennes décident de mettre fin à la quarantaine sanitaire puisqu’aucune pathologie n’est observée. Toutefois, elles refusent obstinément le transfert des réfugiés sans passeport. Nous sommes autorisés à mener les opérations de chargement sur pipeline, donc sans être à quai. La compagnie décide de faire revenir le navire à Singapour car ce transfert y a été accepté.

Les Vietnamiens munis de passeport débarquent. Ils transiteront par Séoul avant d’être rapatriés en France avec un vol Air France. Par contre, les hommes de l’équipage qui auraient dû débarquer pour partir en congés restent jusqu’à Singapour car la compagnie n’a pas pu anticiper l’envoi des hommes d’équipage de relève.

Nous refaisons des vivres auxquelles le cuistot a fait ajouter une part plus importante de riz et d’ingrédients culinaires suggérés par sa nouvelle brigade de cuisine. Puis nous levons l’ancre pour un voyage de quelques trois mille nautiques que nous devrions parcourir en dix jours.

Les Vietnamiens se font discrets. Ils mesurent à quel point leur présence à bord a des conséquences fâcheuses tant pour la compagnie que pour les hommes qui devaient rentrer chez eux.

Il y a un autre souci : le terme de la grossesse de Kim approche. Les femmes comptent et recomptent sur leurs doigts le jour fatidique de la naissance et il ne faudrait pas qu’elle vienne avant terme.

Nous nous sommes bien habitués à cette vie en communauté avec eux. Il me semble parfois qu’ils sont là depuis toujours. Ils sont courtois, effacés, souriants.

Et pourtant… Leur vie vient de basculer. Ils ont quitté leur pays, la terre de leurs ancêtres, tout ce qui faisait leur avenir, leurs espoirs, leurs projets… Beaucoup d’entre eux ont souffert de deuils cruels imposés par la guerre. Une des femmes étaient une avocate reconnue à Saïgon. Nombre de ces femmes ont perdu leur compagnon, le père de leurs enfants dans les combats. Le jeune pharmacien ne pourra pas terminer ses études. Que de destins brisés !

À la passerelle, l’une des préoccupations est le suivi de la météo à cause des bulletins d’alerte de risques de cyclone qui se précisent.

Dès que le navire a pris son allure de croisière, il s’installe une sensation curieuse que le temps prend une certaine densité. La navigation au long cours est une grande école de patience. On attend la fin du quart, la fin du mois, la fin de l’embarquement… je dirais même que c’est une invitation à l’introspection, à la méditation. Faire le quart en haute mer les yeux fixés sur l’horizon entraîne inéluctablement une vie intérieure plus riche. Même s’il me faudra encore bien des années avant de réellement découvrir la méditation, ce silence va doucement forger en moi des changements de regard et d’attitude. Je suis encore à une période de ma vie où cette évolution s’opère un peu malgré moi, et non pas parce que je travaille sur moi consciemment pour me remettre en cause.

Bien des années s’écouleront avant que je ne découvre le parcours nécessaire de l’introspection. « Visite l’intérieur de la Terre, en rectifiant tu découvriras la Pierre Cachée ».

De plus, humainement, cette vie de communauté sur les navires n’est pas toujours facile. Nous ne sommes qu’une vingtaine d’hommes et lorsque des tensions s’installent, elles peuvent devenir très lourdes. Comme toujours avec les relations humaines, ce sont parfois des moments chaleureux et d’autres particulièrement pénibles. Ma vie d’internat chez les Jésuites pendant l’adolescence a été une école précieuse pour me préparer à la vie sur les navires.

À l’approche de Taïwan, nous commençons à suivre avec inquiétude le déplacement d’un typhon plus au sud en Mer de Chine. Grâce aux bulletins météo nous positionnons le déplacement du cyclone sur la carte. Notre route converge avec le déplacement estimé du typhon dans les heures à venir. Fille et Guéguen décident de prendre une route plein sud pour passer plus au large dans la traîne du typhon qui progresse vers la Chine.

Je les sens préoccupés. Il m’est bien arrivé de vivre quelques coups de piaule sur les bateaux. La traversée d’un cyclone serait une première pour moi. Des images apocalyptiques d’histoires de navires en périls dans des mers cauchemardesques me viennent à l’esprit.

François Mingant est chargé de faire le nécessaire pour que tout soit « assuré » sur le pont, correctement arrimé ou rangé à l’abri, les portes étanches soigneusement fermées.

Les heures passent et après avoir franchi le travers de Taïwan, les conditions de mer deviennent difficiles. La mer est de plus en plus « grosse » et le vent devient violent. A la passerelle, nous surveillons l’anémomètre dont l’indication devient un peu folle. Les rafales dépassent largement les deux cent kilomètres/heures. La violence avec laquelle les embruns viennent fouetter les sabords de la passerelle est étonnante.

La pression atmosphérique est si basse que les valeurs arrivent à la partie inférieure de la bande de papier du baromètre enregistreur.

Fille et Guéguen ne quittent pratiquement plus la passerelle. Nous sommes nombreux à y rester aussi pour pouvoir suivre l’évolution de la situation même si nous ne sommes pas effectivement de quart. Rester dans nos cabines à se faire chahuter ne fait que nourrir nos inquiétudes.

Colin, l’officier radio, arrive à la passerelle avec son éternelle cigarette coincée à la commissure des lèvres.

— Commandant, voilà un bulletin météo que vous n’allez pas aimer. Si je comprends bien, le typhon ne poursuit pas son déplacement vers l’Ouest conformément aux prévisions. Sa trajectoire s’est infléchie curieusement vers le Sud avec une vitesse de déplacement un peu plus importante.

Fille lui prend le bulletin avec un geste sec comme si ce pauvre Colin était responsable de la mauvaise nouvelle. Pendant qu’il lit attentivement le bulletin météo, l’officier radio me jette un regard de chien battu.

— Prenez un cap 135.

C’est trop tard compte tenu de notre vitesse. Il devient évident que nous allons essuyer le plus gros du corps de ce cyclone.

Nous étions jusque-là à un cap qui permettait d’épauler les déferlantes de face. Ce que les marins appellent se mettre « à la cape ». Mais le navire souffre car la mer se creuse de plus en plus. Fille et Guéguen décident de virer pour passer en « fuite ». Ce qui implique de faire demi-tour de façon à ce que nous prenions les déferlantes par l’arrière. Faire virer un navire de cette masse et de cette longueur prend suffisamment de temps pour que nous prenions quelques déferlantes par le travers. Nous prenons des coups de gîtes impressionnants. L’inclinomètre nous donne jusqu’à 60° de gîte. A la passerelle, on a l’impression que le navire s’est couché et que nous allons tomber de toute la largeur de la passerelle.

Une fois enfin établi en fuite, Fille appelle Mingant :

— Regarde si tu peux établir des aussières à l’arrière pour les laisser traîner. Mais fais gaffe, si tu sens que c’est trop risqué pour vous, laisse tomber.

Cette précaution permet de réduire l’accélération du navire quand il est poussé par les déferlantes, comme s’il partait en surf. C’est une pratique courante sur les voiliers de moindre taille que le Miralda. Vu les monstres de déferlantes, la précaution peut s’avérer précieuse.

Nous attendons avec impatience que les hommes soient revenus à l’intérieur. Le téléphone sonne. Fille avait déjà la main sur le combiné.

— C’est bon ? Comment ça s’est passé ? Combien d’aussières ? 4 ? Bon, c’est parfait. Merci François.

Les heures passent et la force des vents continue d’augmenter et l’aiguille de l’anémomètre est de plus en plus souvent collée à sa valeur maximale de 300 km/h. Notre baromètre enregistreur n’enregistre plus rien car la graduation s’arrête à 950 mb et la pression est bien plus faible.

Malgré sa masse imposante, le pétrolier tangue et roule avec une amplitude incroyable. Le pont du navire disparaît sous les déferlantes énormes qui se succèdent. Les coups de roulis deviennent tels que nous sommes contraints de nous agripper pour ne pas littéralement tomber quand la gîte dépasse les quarante degrés. En comparant ces mastodontes avec le navire, les paris s’engagent sur la hauteur des vagues. Entre l’envie du sensationnel et le besoin de se rassurer en minimisant les dangers de l’instant, nous nous accordons à penser que ces vagues approchent les quinze mètres. Quand le navire enfourne dans ces vagues énormes, on le sent s’arrêter comme si nous avions percuté un obstacle solide.

Les matelots se relaient à la barre car il est impossible utiliser le pilote automatique. L’inconvénient de la fuite est que le bateau est plus instable dans sa tenue de cap. Il leur faut souvent faire des corrections inhabituelles pour garder le cap.

— Fille, il faut encore réduire la puissance car l’hélice sort par moment de l’eau quand la poupe se trouve en haut des vagues. Et sa vitesse de rotation s’emballe.

Perrini sait que dans une telle situation, préserver la manœuvrabilité est vital.

— Avant lente.

Le « ding » du chadburn tinte une fois quand l’ordre passerelle est passé d’« avant demie » à « avant lente ». Il sonne une seconde fois quand l’officier mécanicien accuse réception en sélectionnant lui aussi son chadburn sur « avant lente ». Dans ces conditions de mer, « avant très lente » ne nous permettrait plus d’avoir suffisamment d’énergie pour tenir un cap.

Nous observons le sens de déferlement de ces montagnes d’eau qui portent de véritables coups de bélier contre le château. La mer est tellement formée que depuis la passerelle, il est visible que la longue carène du navire ondule.

Le hurlement du vent est assourdissant. Quand il se calme quelques secondes, c’est d’autant plus inquiétant que cela veut dire que nous sommes sous le vent d’une haute déferlante qui va s’abattre sur le navire et le faire trembler comme un fétu de paille dans la brise. Par moment, l’effet combiné de la hauteur des vagues et l’enfoncement de la poupe du navire dans le creux des vagues me donne l’impression que tout le château va disparaître dans une déferlante.

Mon inquiétude devant l’inconnu me donne un nœud dans l’estomac. La violence des éléments est angoissante. Nous ne sommes que peu de choses devant les forces de la nature. Je regarde autour de moi. Ces hommes plus âgés, plus expérimentés, ont certainement déjà vécu cela. Je me demande s’ils nourrissent aussi des peurs. A tout le moins, ils restent graves et concentrés.

Les heures sont interminables. A la passerelle, il est souvent difficile de voir ce qui se passe à l’extérieur car les sabords sont en permanence fouettés par des paquets de mer. Le temps est si sombre qu’il semble parfois que nous vivons un crépuscule interminable. Les vitres de la passerelle sont équipées de sabords tournants. Ce sont des cadres circulaires au sein desquels la partie vitrée peut tourner rapidement. Bien que ce soit plus efficace que des essuie-glaces, il est difficile de voir correctement le détail de l’enfer qui nous entoure.

Certains équipements sur le pont ont été endommagés. Après quelques heures de bons et loyaux services, l’anémomètre rend l’âme. Nous entendons des bruits inquiétants au-dessus de la passerelle. Des bruits de choc métallique augmentent notre inquiétude. Colin nous informe qu’il ne reçoit plus rien. L’évidence est que nous avons des dégâts dans la mature et que les antennes radio sont endommagées.

C’est la nuit de mer la plus longue qu’il m’ait été donné de vivre. Dans l’obscurité, toute la fureur des éléments semble tellement plus sournoise. Nous avons tous à l’esprit que si le navire ne résistait pas, une évacuation serait une impossibilité pure et simple en pleine nuit et dans ces conditions de mer.

Dans les ténèbres, la foudre devient effrayante avec des moments de lumière blanche et intense qui me semblent interminables. Parfois, le ciel est envahi de plusieurs éclairs tissés les uns aux autres comme un filet qui chercherait à attraper les petits poissons que nous sommes.

Au petit matin, nous commençons à ressentir une relative accalmie de la fureur des vents. Nous sommes épuisés. Il règne une odeur déplaisante à la passerelle. Cela fait tant d’heures que nous baignons dans notre jus et nos angoisses sans qu’aucun de nous n’ait pris une simple douche. Des reliefs de sandwiches et de café renversé restent ici et là. Cela fait plus de vingt-quatre heures que je n’ai pas dormi. L’inclinomètre, cet appareil pendulaire qui nous permet de mesure l’angle de gîte, nous conforte dans cet espoir d’en être enfin sorti. Les vents restent violents et sans anémomètre, il est bien difficile de savoir s’ils se calment aussi.

Soudain, une percée dans les nuages nous apporte un pâle rayon de soleil.

Enfin.

Je descends dans ma cabine deux ponts plus bas. Je n’avais rien rangé et il règne un désordre inhabituel. J’enjambe tout ce fatras, ramasse les quelques objets sur lesquels il serait fâcheux de marcher et je me glisse dans ma couchette en plaçant une couverture roulée et un polochon pour tenter de me caler. Le roulis est toujours très fort. Je sombre dans le sommeil sans même avoir le temps de penser à de plus amples précautions.

…

— Moins le quart, Lieutenant.

Je garderai longtemps ce « réveil » dans ma mémoire. Il a rythmé ma vie pendant ces quelques années de marine marchande. Deux fois par jour, le second maître du quart précédent appelle les deux hommes de la relève. « Moins le quart, Lieutenant. »

Je me lève généralement bien, retrouvant mes esprits et ma bonne humeur immédiatement. Ce jour est différent. Je n’ai pas suffisamment dormi ces dernières vingt-quatre heures et la fatigue est douloureuse.

Mon premier réflexe est de jeter un œil à l’extérieur. La mer est bien moins formée. Même si les grandes traînées d’écume me font penser que nous avons encore force 11 ou 12 sur l’échelle de Beaufort, c’est surtout la hauteur des vagues qui a beaucoup diminué. La lumière du soleil reste pâle comme si nous étions proches du cercle polaire. Je réalise que le bruit des machines a repris son ronronnement habituel. Nous avons repris notre régime de croisière. Un peu soulagé, je me douche rapidement.

Guéguen avait assuré le quart du « huit à douze » et il me dresse un état de la situation avant que je ne le relève.

— Nous avons repris notre route vers Singapour. Nous n’avons aucun moyen de déterminer notre position. Je t’ai mis un point estimé sur la carte avec une zone d’incertitude importante. Il est difficile de savoir comment nous avons dérivé pendant toutes ces heures où nous étions en fuite. Essaie de faire quand même un point de midi avec ces éléments. Nous avons beaucoup de casse. Notamment la mature au-dessus de la passerelle est très endommagée. Nous n’avons plus de radar, plus d’antenne radio HF et BLU. Allez, bon quart. Je vais me coucher, je n’en peux plus.

Avec le second maître, nous commençons par nous faire un café. Je tente une sortie sur les ailerons de la passerelle. Le vent reste très fort avec toutefois moins de rafales. Nous nous accrochons à la main courante. Nous sommes surpris de marcher sur un véritable tapis d’insectes en tout genre. Dans le coin de l’extrémité de l’aileron, nous trouvons un oiseau blessé. L’attraper n’est pas simple. Il donne des coups de bec quand nous approchons les mains.

Pendant que nous traversions ce typhon, le navire a été le refuge d’un nombre considérable d’insectes et d’oiseaux marins qui recouvrent les ponts et les coursives extérieurs.

Sur le pont, des manifolds de chargements, ces grosses canalisations servant à charger et décharger le pétrole, ont été arrachées. Les bastingages sont tordus comme des chiffons malgré l’épaisseur de la tôle et des jambes de force. A l’arrière de la passerelle, un terrain de jeu de boules avait été constitué en boulonnant des petites poutres sur la plage arrière. Les vagues avaient évidemment emporté tout le sable qui était contenu par ces poutres… Mais les poutres aussi !

A la fin du quart, je descends vers le carré car j’ai une faim de loup. J’en profite pour rendre visite aux Vietnamiens. Ils ont des mines sinistres. Nombre d’eux ont été malades pendant toutes ces heures. Le mal de mer peut faire du plus vigoureux des hommes un pantin sans vie. Combiné à la peur que tout cela tourne en péril de mer, leur vécu a été terrible. Kim semble très mal. Il lui semble avoir eu des contractions. Les autres femmes, inquiètes, l’entourent d’affection.. Je leur annonce qu’il nous faudra encore une petite semaine avant de toucher Singapour.

Dans leurs yeux, je crois lire leur peur rétrospective. S’ils n’avaient pas été récupérés, ils auraient pu se retrouver dans cet enfer avec leur bateau de pêche en piteux état. C’eût été la fin du voyage pour eux.

Pendant les jours qui suivent, il faut faire l’état des dommages, remettre en état tout ce qui peut être réparé avec les ressources du bord. Notamment, Colin parvient à rétablir une antenne HF afin de reprendre contact avec la compagnie. Une fois que le tonton a pu informer la compagnie de la situation et des dégâts infligés par le typhon, il est décidé que le navire irait dans un chantier de réparation après avoir déchargé à Singapour. Décidément, pour la compagnie, ce navire pose bien des soucis et des pertes financières.

Nous avons récupéré les oiseaux blessés et nous leur avons fait des attelles quand ils avaient des pattes ou des ailes cassées. Les enfants sont ravis de participer à ces soins et de leur donner à manger du pain et du lait. Nous les surveillons car les oiseaux restent craintifs et les coups de bec ne sont pas rares.

J’avais obtenu quelques réponses encourageantes pour obtenir de l’argent avec mes photos du sauvetage des Vietnamiens. Il y a Paris Match qui exige une exclusivité totale sur l’ensemble des photos. Nous avons aussi quelques journaux comme Le Provençal. Si je ne parviens pas à leur communiquer ces photos rapidement, ces journaux ne seront plus intéressés. En arrivant à Singapour, je serai à la fin de ma période d’embarquement et je rentrerai en France. Peut-être sera-t-il encore temps…

Nous sommes à deux jours de Singapour quand ce qui était tant redouté advient. Kim perd ses eaux et commencent à avoir des contractions de plus en plus fréquentes. Ma fille Aurore n’est pas encore née. Je pense à ma tendre épouse, Mimi, qui est enceinte.

Nous installons la jeune femme dans l’infirmerie. A défaut d’être entourée de compétences obstétriciennes, elle a un environnement plus médical. Mon complice Huong, impétrant en pharmacie, est une présence précieuse car il parle leur langue en apportant l’espoir qu’il a des connaissances médicales qui pourront être vitales. Les femmes les plus âgées l’entourent de toute leur attention. Elles piaillent en vietnamien, parlant en permanence, avec une volonté évidente de rassurer la jeune femme, de partager leur expérience. J’ai l’impression d’un essaim d’abeilles énervées tournant autour de Kim. J’essaie de leur parler de ce que j’ai lu si récemment sur l’accouchement sans douleur, de chercher à forcer la respiration pour augmenter l’apport en oxygène. Il règne une pagaille qui ne me semble guère propice à aider cette femme à affronter cet instant. Il sera magnifique et heureux si tout se passe bien. Il sera douloureusement tragique si la naissance ne se déroule pas normalement. Je sens dans son regard toute la conscience de cet enjeu cruel. Elle est d’autant plus dans l’inconnu que c’est son premier enfant. Je l’observe dans son courage. Elle parle peu, le regard intériorisé comme si elle regardait déjà cet enfant qu’elle va bientôt pouvoir prendre dans ses bras.

Ces grands navires sont des univers masculins car bien peu de femmes choisissent ces métiers qui imposent des absences de plusieurs mois peu compatibles avec une vie de famille et le désir maternel d’avoir des enfants. Cet accouchement est surprenant dans ce local austère. Cette naissance devient presque incongrue.

Les contractions reviennent de plus en plus fréquemment. Nous sommes parvenus à raisonner toutes ces femmes et ne garder auprès d’elle que deux ou trois d’entre elles que Huong a choisi. Les autres restent dans la coursive extérieure. Le boucan de l’essaim d’abeilles s’est un peu apaisé.

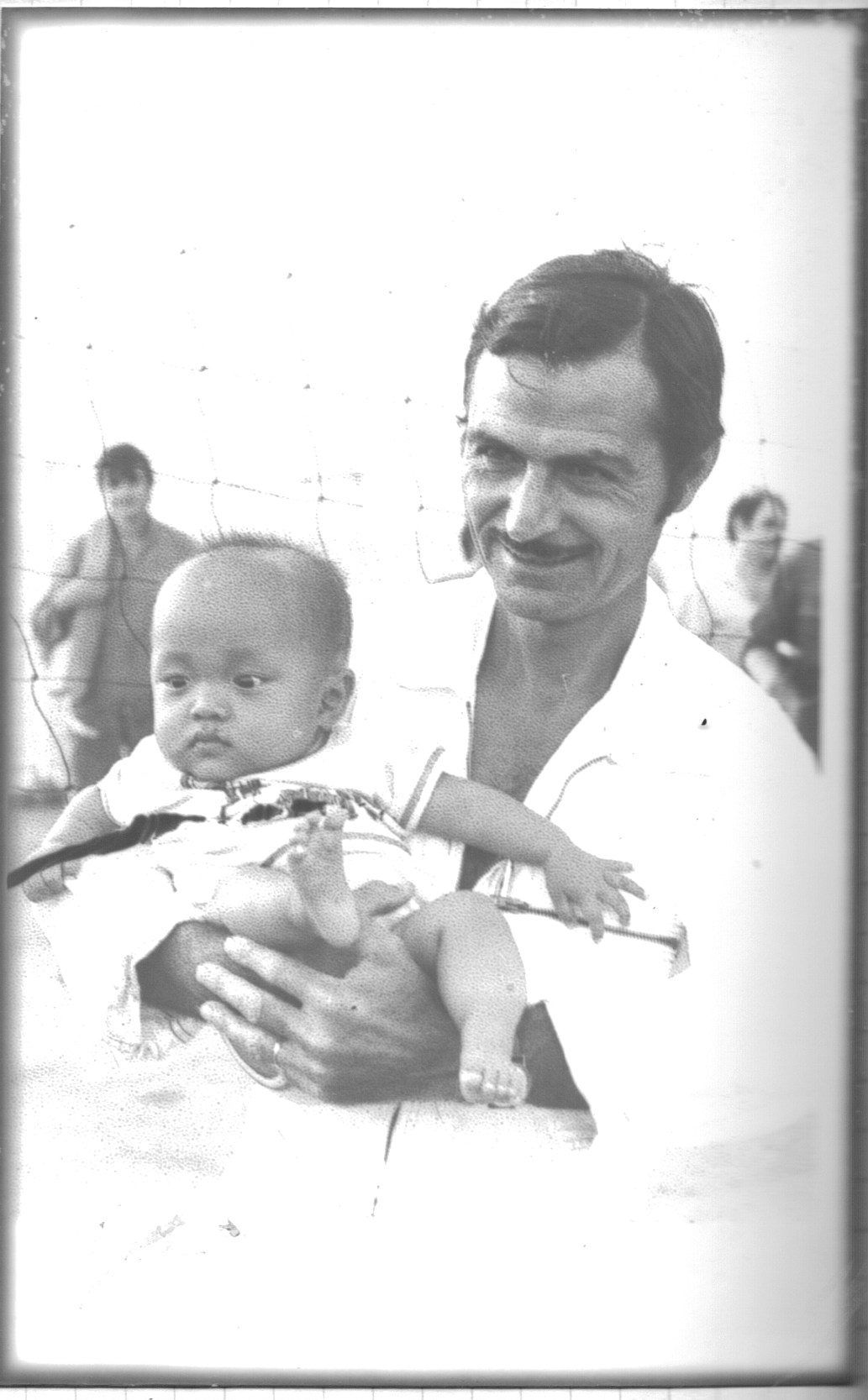

Kim accouche. L’attroupement s’est tu dans la coursive. Les femmes retiennent leur souffle et prient. L’appréhension rend l’instant angoissant. L’émotion est étouffante de partager ce moment extraordinaire d’une naissance, des premiers instants d’une vie. Aux cris de douleur de la mère se succède le premier cri de l’enfant. C’est une fille très brune avec une chevelure déjà étonnamment abondante. Nos gestes sont maladroits. Il nous faut couper le cordon, nettoyer le placenta, pendant que les femmes nettoient cette petite fille dans une explosion de joie et de larmes.

Kim pleure tout son soulagement. Les femmes lui tendent son enfant enveloppée dans un linge. Elle la prend dans ses bras en parlant doucement en permanence, elle qui avait si peu parlé jusqu’à présent.

Ils sont désormais un de plus. Au total, ce sera donc soixante-douze âmes que nous aurons recueillies. Il reviendra à Fille de déclarer la naissance à l’état civil français car l’enfant est née sur une parcelle itinérante de la France. Ce n’est d’ailleurs pas le seul événement d’état civil qu’il devra gérer. Cuong, l’un des officiers mécaniciens du Miralda, qui a des origines vietnamiennes, nous annonce qu’il a demandé à Fille de le marier avec l’une des jeunes femmes. Les déclarations d’état civil sont rares sur les navires. Deux déclarations en si peu de temps est exceptionnel !

La veille de notre arrivée à Singapour, Fille réunit tout l’équipage. Seuls les hommes de quart à la passerelle et aux machines sont absents. Fille prend la parole. Il parle d’humanité, de solidarité, de confiance dans l’avenir, d’expérience partagée que nous n’oublierons pas. Il suggère que le carré de l’équipage soit baptisé. Une plaque a été créée par les mécaniciens. « Tu do ». La liberté en vietnamien. Je réalise que cela fait presque deux mois que nous les avons recueillis. Deux mois intenses, inhabituels, riches en émotions, en peurs, en fraternité et en mobilisation de ce que nous pouvions avoir de courage.

Courage de tout mettre en œuvre pour faire acte de solidarité envers ces naufragés de la guerre.

Courage de s’opposer aux foudres de Fille qui ne voulait pas perturber l’exploitation du navire avec le secours en mer. Mais courage de ce même homme qui a eu finalement un élan remarquable d’humanité. Ce n’est donc pas son sens de la solidarité qui était en cause, mais son courage de placer en priorité les valeurs humaines avant ses responsabilités financières. Mon animosité envers lui était âpre. Aujourd’hui, je compatis. Il avait un rôle difficile, coincé entre le marteau et l’enclume.

Courage d’affronter les fureurs des éléments dans un typhon.

Courage d’une jeune femme de donner la vie à un enfant dans des circonstances difficiles.

Entre les Vietnamiens et les marins qui rentrent chez eux, nous serons nombreux à quitter le navire en arrivant à quai, laissant à l’équipage de relève un navire endommagé, des salles communes transformées en dortoir. A notre arrivée à Paris, nous serons deux ou trois à faire un crochet pour apporter les pellicules de mes photos à Paris Match. Malgré les deux mois écoulés, ils nous remettront une coquette somme d’argent que nous destinerons à nos amis vietnamiens grâce aux services sociaux de la compagnie.

Je garderai le contact avec Huong et certains d’entre eux pendant quelques temps. Du centre d’accueil des réfugiés dans lesquels ils seront accueillis, certains parviendront à partir aux États-Unis retrouver de la famille installée là-bas.

Se souviennent-ils de nous ? S’ils savaient l’importance qu’ils ont dans ma mémoire ! Je serais curieux de savoir ce que sont devenues Kim et sa fille. Cette enfant a bientôt quarante ans au moment où je rédige ces lignes…

…

Bien des années passeront avant que je ne retrouve François Mingant, le bosco.

En me rappelant tous ces événements, il me prend l’envie de chercher sur la « toile » des photos ou des informations concernant cette période de ma vie.

Je découvre un site consacré aux anciens marins ayant navigué sur ces navires créé par un ancien de la Shell, Yvon Chaplain. J’y lis deux messages d’une fille de François, Hélène, qui évoque avec tendresse le souvenir de son père et notamment de cette aventure avec les Vietnamiens en publiant une de mes photos.

Je lui passe un petit message pour lui dire combien j’avais apprécié son père, « Un homme solide, bâti comme une armoire et bon comme le pain » et que j’avais partagé cet embarquement unique avec François.

Le « Vagabond des mers » comme il se définissait lui-même était parti pour son ultime embarquement. Nous échangeons quelques messages, heureux de cette évocation du passé et de cet homme.

François Mingant navigue aussi par-delà la ligne de notre horizon et de notre vision. Il est trop présent dans le cœur des vivants pour avoir fini ses vagabondages.

…

Une autre retrouvaille émouvante m’attendait aussi grâce à ces échanges avec Hélène.

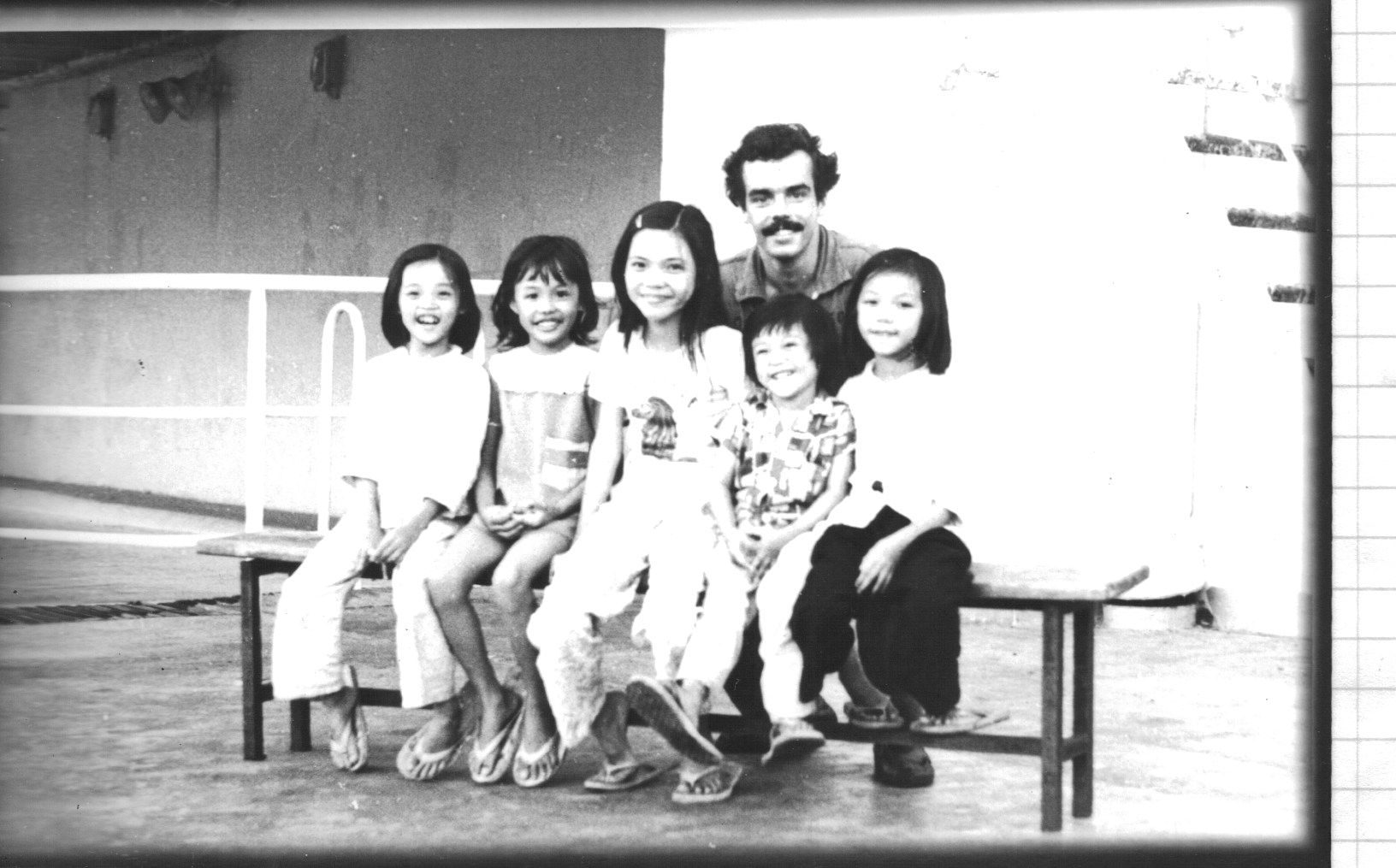

L’une des enfants, qui avait 6 ans à l’époque de cette aventure sur le Miralda, Kris Pham, m’a fait parvenir un mail car elle avait lu les échanges que nous avions eus avec Hélène.

Quarante ans plus tard, Kris Pham est installée au Texas, productrice de télévision, mère de deux garçons dont un guitariste, chanteur et compositeur et l’autre footballeur professionnel.

Quel bonheur d’échanger avec elle et de comparer ce que nos mémoires ont retenu, celles de ses parents et la mienne. Notamment, elle m’a appris que les matelots du Miralda, comprenant le bras de fer qui se jouait entre les officiers concernant la décision de les prendre à bord ou non, avaient délibérément endommagé la coque du bateau de pêche de nos amis vietnamiens pour augmenter les voies et rendre impossible l’éventualité de ne pas les secourir. A l’époque, je me souviens de m’être fait la réflexion qu’ils avaient du mérite d’avoir pu écoper de telles voies d’eau. Par contre, les Vietnamiens ont parfaitement compris ce qui se jouait et avait une reconnaissance infinie pour tous ceux qui avaient pris le parti de s’opposer à l’idée de ne pas les embarquer sur le pétrolier.

Le commandant Jean-Pierre Fille a entretenu une relation régulière avec le père de Kris qui était le patron du bateau de pêche. Avant que la famille de Kris ne débarque en Corée, puisqu’ils étaient de ceux qui avaient un passeport, il lui avait glissé une somme d’argent dans ses affaires.

J’ai scanné les quelques 80 photos que je possédais pour les lui faire parvenir. Elle m’a envoyé une photo de sa famille et de ses enfants. Quel bonheur !

Ces retrouvailles, quarante ans plus tard, me donnent une telle émotion.